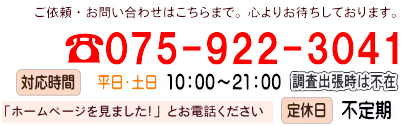

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 075-922-3041

営業時間 AM10:00 ~ PM21:00

小松藩家臣のご先祖調べ

寛永13年(1636)伊予松山藩主蒲生忠知が改易されます。

その所領は分割され、旧松山藩領東部は一柳直盛に与えられ、西条藩が成立しました。

ところが藩主一柳直盛が西条へ赴く途中の大坂で病没してします。

遺領は男子3人によって分割され、伊予西条藩は長男一柳直重が与えられ、

次男一柳直家は伊予川之江藩(のち陣屋を播磨に移し小野藩)、

そして三男一柳直頼は1万石を分与され伊予小松藩が立藩しました。

藩主一柳家は伊予河野氏の一族とされ、先祖の故郷を与えられてことになります。

しかし長男系の西条藩主一柳直興が職務怠慢や失政などのため、寛文5年(1665)改易となり、一柳氏は伊予国に小松藩のみが残りました。

小松藩は1万石の小藩で、伊予国周布郡内の11ケ村と同国新居郡の4ケ村、小松陣屋が置かれた小松陣屋町(周布郡新屋敷村)が唯一の町場でした。

| 陣屋 | 小松陣屋(西条市小松町) | |

| 江戸屋敷 | 上屋敷(港区新橋3-1~3) 下屋敷(港区三田4丁目) |

|

| 石高(表高) | 1万石 | |

| 江戸城控間 | 柳間 | |

| 格付け | 陣屋 | |

| 爵位 | 子爵 |

■小松藩の歴代藩主

| 一柳氏 | 家紋:丸に釘抜紋 本姓:越智氏流河野氏流れ/strong> |

||

| 菩提寺:臨済宗妙心寺派仏心寺 |

|||

| 代数 | 氏名 | 官位 | 在職 |

| 1 | 一柳直頼 (なおより) |

従五位下・ 因幡守 |

寛永13年(1636) ~ 正保2年(1645) |

| 2 | 一柳直治 (なおはる) |

従五位下・ 兵部少輔 |

正保2年(1645) ~ 宝永2年(1705) |

| 3 | 一柳頼徳 (よりのり) |

従五位下・ 因幡守 |

宝永2年(1705) ~ 享保9年(1724) |

| 4 | 一柳頼邦 (よりくに) |

従五位下・ 兵部少輔 |

享保9年(1724) ~ 延享元年(1744) |

| 5 | 一柳頼寿 (よりかず) |

従五位下・ 美濃守 |

延享元年(1744) ~ 安永8年(1779) |

| 6 | 一柳頼欽 (よりよし) |

従五位下・ 兵部少輔 |

安永8年(1779) ~ 寛政8年(1796) |

| 7 | 一柳頼親 (よりちか) |

従五位下・ 美濃守 |

寛政8年(1796) ~ 天保3年(1832) |

| 8 | 一柳頼紹 (よりつぐ) |

従五位下・ 兵部少輔 |

天保3年(1832) ~ 明治2年(1869) |

| 9 | 一柳頼明 (よりあきら) |

従五位下 | 明治2年(1869) ~ 明治4年(1871) |

■小松藩の家臣団

小松藩は、一柳直盛の病没後、その遺領を男子3人によって分割したことに始まります。 その際伊予小松藩1万石を分与された一柳直頼は21名の家臣を与えられます。家老の喜多川家、幕末期までその要職を勤めています。

3代一柳頼徳までは家臣の新規召抱えや解任が多く、4代一柳頼邦以降は大きな変動は減っていきます。

3代頼徳までに召抱えられた譜代家臣(8家)が藩政期を通じて藩政の中枢にあり、ほぼ固定化されていました。下級武士の多くは伊予国出身者で占められています。

小松藩の家臣数は天保9年(1838)で200人、明治4年(1871)時で194人でした。

小松藩家臣の格式は知行取(給人)と扶持米取(切米取)に大別されます。

上級武士は禄高60石以上の知行取(給人)、これに準ずる給人格、次に禄高13石3人扶持を基準とする中小姓、これに準ずる中小姓格です。

上級武士(上士)は中小姓(格)から仕官を始め、力量によって昇進も可能です。

下級武士は禄高8石2人扶持を基準とする徒士、これに準ずる徒士格、次に禄高4石2人扶持を基準とする従人組、その下に足軽があります。従人組は食事など藩主邸における役目につきます。

お目見以上の足軽を御足軽と呼びました。戦時の足軽は歩兵として働きますが、平時では雑役夫である小人(小者)の小頭を務めました。 下級武士と農商家との婚姻は許されていました。

足軽は、農商家の二男三男が採用される場合が多く、小人(小者)から足軽に昇進する者もいました。 足軽の奉公は一年毎が原則でしたが、一生あるいはその子孫も引き続きになる者が多くいました。

⇒江戸時代の武家の一生(ライフサイクル)

■小松藩一柳家の家臣

『文久三年小松藩士分限帳』より藩士家名

| あ) | 安東・青山・青木 |

| い) | 一柳・石黒・池原・井上・飯塚・岩田・一色 |

| う) | 宇高・宇野・宇佐美 |

| え) | 遠藤 |

| お) | 岡田・大岩・大久保・岡居

|

| か) | 神野・菅・加藤・加地・鎌田 |

| き) | 喜多川・岸田 |

| く) | 黒田・黒川・黒石 |

| こ) | 近藤

|

| さ) | 佐伯・沢井・佐名木 |

| し) | 塩出 |

| す) | 杉野 |

| せ) | 世古・瀬川

|

| た) | 武司・田村・田岡・田川・丹・棚橋・竹鼻・高木・田中・武方・高橋・谷口 |

| て) | 寺尾 |

| と) | 戸田

|

| な) | 中村・永野・長尾・中島 |

| に) | 西 |

| の) | 能智

|

| は) | 服部・長谷川・長谷部・原田 |

| ふ) | 伏見・二俣・福田・藤田

|

| ま) | 松尾・松木 |

| み) | 宮田 |

| む) | 村上・武藤 |

| め) | 免取 |

| も) | 森田・元山

|

| や) | 矢野 |

| わ) | 和爾 |