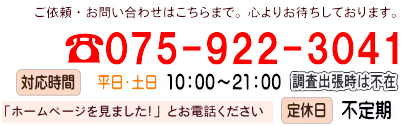

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 075-922-3041

営業時間 AM10:00 ~ PM20:00

姫路藩家臣のご先祖調べ

「関ヶ原合戦」の戦功により、三河国吉田の池田輝政は播磨国52万石を与えられ、姫路に入封し姫路藩が成立します。

輝政の後妻は徳川家康の娘督姫であったこともあり、

督姫の生んだ次男池田忠継に備前岡山藩、三男忠雄に淡路洲本藩が与えられ、

さらに輝政の弟池田長吉は兄と別に因幡鳥取藩を領しました。

池田輝政の跡を継いだ嫡男池田利隆が33歳で亡くなると、幼少の嫡男池田光政が家督を継いだため、

幕府は幼君であるとの理由で、元和3年(1617)鳥取藩に減転封となりました。

池田氏の後、本多忠勝の子本多忠政が15万石で姫路藩に入封します。そして忠政の甥本多政勝が龍野藩に、

忠政の嫡男本多忠刻(妻は将軍徳川秀忠の娘千姫:豊臣秀頼の元正室)は別に播磨国内10万石を領しました。

その他の旧池田家の姫路藩領は、明石藩10万石(小笠原家)をはじめ、赤穂藩、平福藩、山崎藩、鵤藩、林田藩に分割されました。

寛永16年(1639)、3代藩主本多政勝が大和国郡山藩に転封となると、入れ替わりで奥平松平家の松平忠明が姫路に入ります。

以降、短期間に藩主が入れ替わります。

慶安元年(1648)~ 結城松平家

慶安2年(1649)~ 榊原家

寛文7年(1667)~ 結城松平家

天和2年(1682)~ 本多家

宝永元年(1704)~ 榊原家

寛保元年(1748)~ 結城松平家

寛延2年(1749)、老中酒井忠恭が上野国前橋藩より入封します。

酒井家は大老酒井忠世・酒井忠清を輩出した名門でしたが、居城の前橋城が利根川の大水害で浸食され、財政難に陥っていました。

酒井忠恭は温暖で実入りの良い姫路藩への転封をかねてより目論んでいました。

念願かなって姫路藩への転封は実現しましたが、大旱魃による「寛延の百姓一揆」が起こり、夏には姫路領内を2度の台風が襲い、莫大な転封費用も相まって財政はさらに悪化することとなりました。

姫路藩酒井家は老中・大老を務め、幕政に重きを成します。9代藩主酒井忠惇は老中となり、「鳥羽伏見の戦い」では将軍徳川慶喜に随行し、大坂退去にも同道しました。このため明治新政府から、官位は剥奪、入京も禁止され、隠居謹慎を命じられています。

朝敵とみなされた姫路藩は姫路城を無血開城し、江戸藩邸にいた酒井忠惇も新政府軍に降伏しました。

| 藩庁 | 姫路城(姫路市) | |

| 江戸屋敷 | 上屋敷(千代田区大手町1丁目) 中屋敷(中央区日本橋堀留町1丁目) 下屋敷(文京区白山5丁目) |

|

| 石高(表高) | 15万石 | |

| 江戸城控間 | 溜間 | |

| 格付け | 城主 | |

| 爵位 | 伯爵 |

■姫路藩の歴代藩主

※歴代藩主の中で酒井氏を記します。

| 雅楽頭系酒井氏 | 家紋:姫路剣片喰 本姓:称・清和源氏新田氏流 |

||

| 菩提寺:曹洞宗龍海院 (群馬県前橋市) | |||

| 代数 | 氏名 | 官位 | 在職 |

| 1 | 酒井忠恭 (ただずみ) |

従四位下・ 左近衛少将 |

寛延2年(1749) ~ 安永元年(1772) |

| 2 | 酒井忠以 (ただざね) |

従四位下・ 侍従 |

安永元年(1772) ~ 寛政2年(1790) |

| 3 | 酒井忠道 (ただみち) |

従四位下・ 備前守 |

寛政2年(1790) ~ 文化11年(1814) |

| 4 | 酒井忠実 (ただみつ) |

従四位下・ 左近衛少将 |

文化11年(1814) ~ 天保6年(1835) |

| 5 | 酒井忠学 (ただのり) |

従四位下・ 雅楽頭 |

天保6年(1835) ~ 天保15年(1844) |

| 6 | 酒井忠宝 (ただとみ) |

従四位下・ 侍従 |

天保15年(1844) ~ 嘉永6年(1853) |

| 7 | 酒井忠顕 (ただてる) |

従四位下・ 左近衛少将 |

嘉永6年(1853) ~ 万延元年(1860) |

| 8 | 酒井忠績 (ただしげ) |

従四位下・ 左近衛権少将 |

万延元年(1860) ~ 慶応3年(1867) |

| 9 | 酒井忠惇 (ただとう) |

従四位下・ 雅楽頭 |

慶応3年(1867) ~ 慶応4年(1868) |

| 10 | 酒井忠邦 (ただくに) |

従四位下・ 雅楽頭 |

慶応4年(1868) ~ 明治2年(1871) |

■姫路藩の家臣団

ます姫路藩の家臣数をみてみます。宝暦7年(1757)「江戸・姫路組分帳」によると、酒井姫路藩の家臣格式(席)と家臣数は以下の通りです。 2000人を超える家臣団になります。明治4年の廃藩置県時の家臣総数は2741人でした。

| 格式 | 姫路 | 江戸 | |

| 知行給人 | 292 | 48 | |

| 扶持人他 | 35 | 32 | |

| 組同心 | 148 | 192 | |

| 広間・土蔵番 | 103 | ||

| 大工 | 10 | ||

| 船手組 | 237 | ||

| 足軽 | 733 | 245 |

文政8年(1825)の記録によると、知行給人のなかで最上級家臣である「列座以上」は30人、 上級家臣である「平士百石以上組付給人」は151人、中級家臣である「90石以下組付給人」は94人になります。

組付給人とは足軽・中間などが居住する組長屋を管理する組頭をいいます。

次の組付給人並以下が下級武士になります。俸禄は扶持米・切米(俵米のかたちで支給)・切符金(現金で支給)のかたちで渡されます。

⇒江戸時代の武家の一生(ライフサイクル)

■姫路藩酒井家の家臣

『江戸・姫路組分帳 宝暦七年』より藩士家名

| あ) | 荒木・青木・雨宮・芦谷・阿閉・赤堀・新井・赤石・天野・有馬・浅見・浅井・秋間・荒川・ 安藤・味岡・阿知和・秋元・朝倉・秋生・朝比奈・蟻川・秋山・相淵・荒井・有坂・浅川・秋本 |

| い) | 岩下・市川・井上・石野・磯村・池内・猪崎・磯崎・伊藤・岩橋・井田・五十嵐・磯谷・入沢・ 石黒・糸久・稲岡・石本・磯部・伊良子・岩嶋・今村・石原・石井・岩松・伊丹・石川・伊奈・石田・稲垣・一瀬・ 池谷・一石・伊田・犬塚・石関・岩品・飯田・磯田・稲村・市橋 |

| う) | 浦野・浦井・梅沢・内田・宇野・牛込・上野・宇敷・宇津木・上田・内山・内海・内野・丑田・ | 植松・梅田

| え) | 江坂 |

| お) | 大田・折井・小神野・大平・岡田・大竹・尾崎・大出・大塚・小川・荻原・大谷・奥野・恩田・

大河内・大橋・小野田・奥村・岡崎・太田・大山・小野・小幡・沖田・大沢・小笠原・奥平 |

| か) | 川田・川崎・蟹江・片山・狩野・蒲生・角田・川端・神戸・神谷・柿沼・加藤・金指・金井・ 金沢・亀井・亀山・川合・金原・籠谷・神原・閑野・梶木・笠原 |

| き) | 北爪・木村・木崎・清野・木戸・貴志 |

| く) | 倉橋・久保・熊倉・熊沢・日下・倉井・熊谷・桑谷・久米・国友・栗原 |

| こ) | 小林・小泉・後関・小嶋・国府・小寺・小屋・木暮・児嶋・後藤・近藤 |

| さ) | 酒井・佐久間・桜井・斎藤・佐藤・佐保田・沢田・坂爪・境野・笹沼・佐治・坂部・榊原・斉田・ 篠島 |

| し) | 庄野・渋谷・重田・下田・設楽・白倉・柴田・志水・志村・塩山・柴山・志賀・塩沢・清水・ 下境・嶋田・滋野・志垣 |

| す) | 鈴木・角南・杉森・菅生・杉元・杉山・須田・杉・菅 |

| せ) | 瀬沼・関口・関・仙石 |

そ) | 外池 |

| た) | 田部井・高井・高雄・高橋・田島・武沢・多田・高須・武・田中・鷹部屋・滝沢・竹末・ 種村・武井・武田・多賀・田村 |

| つ) | 塚本・都筑・鶴田・塚田・塚原・塚口 |

| て) | 手嶋・手塚・寺井・勅使河原・出淵 |

| と) | 鳥山・百々・利根川・徳江・戸倉・鳥居・豊田・土岐・戸田 |

| な) | 永田・生形・中川・内藤・南雲・中西・夏目・中根・中新井・成瀬・長沢・中嶋・中村・ 中里・永原・永井・中沢・長井・中野・長尾 |

| に) | 錦美・丹羽・西山・西川・新美・西松・西沢・西嶋 |

| ぬ) | 布川・沼田 |

| ね) | 根岸 |

| の) | 野口・野尻 |

| は) | 服部・蜂沢・原淵・蜂須・林・原田・羽田・萩原・芳賀・針谷・原・長谷川・波多野・橋本・ 浜嶋・馬場・半田 |

| ひ) | 広瀬・樋口・樋沢・久松・土方 |

| ふ) | 藤本・藤吉・古市・淵岡・深津・深沢・舟戸・藤井・福田・福岡・藤野・福嶋・藤沼・深瀬・ 伏川 |

| ほ) | 本庄・堀江・堀口・本多・細田・本間・細井・本城・細野・堀越・細谷 |

| ま) | 松崎・松田・馬淵・町田・松本・松村・牧野・増田・松原・前田・松平・松嶋・松下・松岡・ 間原・松尾・丸橋・松野・松浦・前原・増尾 |

| み) | 宮沢・三輪・明珍・水越・峯崎・三雲・三浦・三堀・三間・三俣・宮地・三原 |

| む) | 村田・村上・村角・村井・室賀 |

| も) | 森田・茂木・森・毛呂 |

| や) | 山田・八木・山脇・山野・大和・山下・山本・山家・矢嶋・矢内・山口・柳目・安井 |

| ゆ) | 湯浅 |

| よ) | 吉沢・吉田・横沢・吉川・吉岡・米津・吉野 |

| り) | 力丸・龍 |

| わ) | 和田・渡部・若菜 |